Die Stadt wird dichter und lebendiger, dennoch wollen immer mehr Menschen aufs Land.

Da stimmt was nicht. Auf und ab wird der Trend zur Urbanisierung gepredigt, und dann das: 53 Prozent der Österreicher wollen am Land leben. Das ergab eine Umfrage von s REAL und Wohnnet, an der 6.875 Personen teilnahmen. Auch in Deutschland lässt sich der Trend feststellen, schon 2014 haben mehr Menschen die sieben großen Städte Deutschlands verlassen, als neu zugezogen sind, berichtet das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung. Als Gründe für diesen Antitrend werden einerseits steigende Mieten in den Großstädten vermutet, andererseits der Wunsch nach Freiraum. Terrasse oder Balkon sind ohnehin schon ein Muss bei neuen Wohnungen, „seit zwei Jahren wird auch das Bedürfnis nach einer größeren Wohnfläche wieder stärker: Waren es 2012 nur 18 Prozent, stieg es im Vorjahr auf 23 Prozent und kommt heuer auf 26 Prozent“, heißt es in der s Real/Wohnnet-Studie. In der Stadt gibt es aber den klaren Trend zu kleineren Grundrissen. Auch weil weniger Fläche eben leistbarer ist. Ein weiterer Grund, warum die Urbanisierung relativiert werden muss: Zwar ziehen immer mehr Menschen in österreichische Städte, aber relativ gesehen ist das nichts – im internationalen Vergleich. Denn wenn die UN von Landflucht spricht, dann redet sie in erster Linie von dem enormen Zuzug in Afrika und in Asien, von Energiefragen, Slums, Luftverschmutzung, Wasserproblemen, Müll. In einer Dimension, von der wir nicht mal Albträumen.

+8 Prozent > Anteil der Österreicher, die sich ländliche Idylle statt Stadt wünschen: 2014: 45 %, 2015: 53 %

Nur 28 % wollen in Wien oder in einer Landeshauptstadt leben.

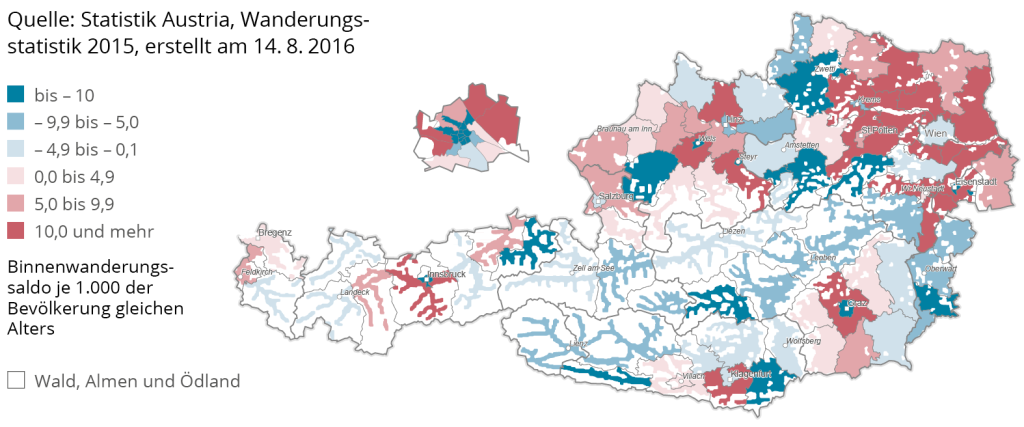

27- BIS 39-jährige – Binnenwanderung nach politischen Bezirken

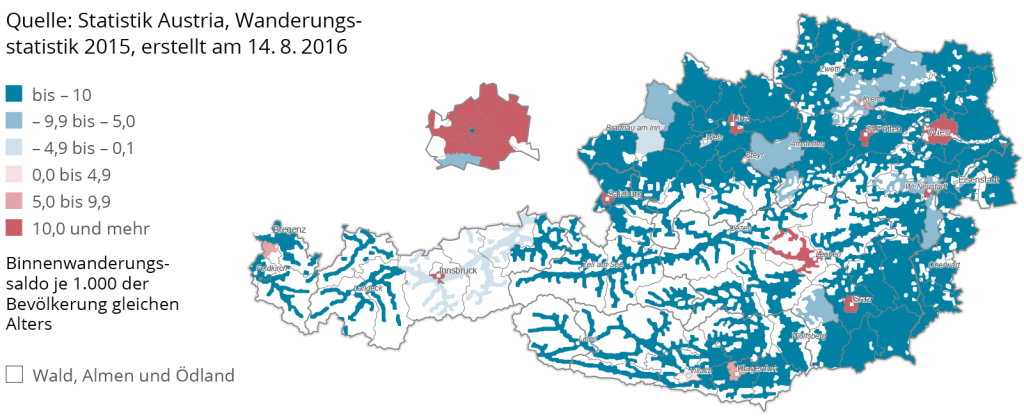

18- BIS 26-Jährige – Binnenwanderung nach politischen Bezirken

Wunsch und Wirklichkeit

Zurück in die Heimat: Da wollen also mehr als die Hälfte der Menschen in der ländlichen Idylle wohnen. Der Wunsch hat sich bei den Österreichern im Vergleich zu den Vorjahren sogar um 8 Prozent verstärkt. Weitere 19 Prozent ziehen ein Leben in einer Bezirksstadt dem in der Bundeshauptstadt Wien oder einer der Landeshauptstädte vor. Diese Sehnsucht äußert sich nicht nur bei Wohnfragen. Der Biowein wird mit dem SUV ab Hof geholt, Outdoorprodukte finden reißenden Absatz, plötzlich kann man wieder Tracht anziehen, und Marmelade einkochen gehört zur Haushaltsarbeit. Die Wirklichkeit am Land sieht aber (auch) anders aus: Verlassene Wirtshäuser, verwaiste Zentren, leere Geschäftsflächen gehören zum Ortsbild. Immer mehr Regionen kämpfen mit dem Sterben und gegen die Abwanderung der jungen Bevölkerung. Das muss nicht so sein. „Ländliche Regionen können sich vor dem Hintergrund von Konnektivität, Neoökologie und smarter Mobilität neu erfinden“, schreibt das Zukunftsinstitut in der Ideensammlung „Das Comeback der Dörfer“. Was sonst noch wichtig ist, um die „Idylle“ auch wirklich wieder lebenswert zu machen, lesen Sie hier.

Pendlersteuer statt -pauschale

„Fahrtenbuch des Wahnsinns – Unterwegs in der Pendlerrepublik“ lautet der Titel eines Buches des Journalisten Claas Taatje, in dem er gegen die Pendlerpauschale argumentiert und damit natürlich ordentliche Diskussionen auslöst. Auch der Hamburger Wirtschaftswissenschafter Thomas Straubhaar meint, dass die Pendlerpauschale zu einem Mehr an Umweltverschmutzung, Lärm und Staus führe, die die Landbewohner verursachen, wenn sie mit dem Auto zur Arbeit in die Stadt fahren. Straubhaar fragt sich, warum der Staat den Umzug von der Stadt aufs günstigere Land dann auch noch fördere? Gedanklich spielen lässt sich ja mit der Idee einer „Pendlersteuer“, allein: Diese umzusetzen, wäre wohl glatter politischer Selbstmord. Straubhaar entschärft: Das Pendeln gehöre nicht bestraft, aber auch nicht belohnt. Fazit: Arbeitgeber wie Politik sind freilich gefordert, Arbeitsmodelle zu fördern, wonach Tätigkeiten, die am Land – sprich: von zu Hause aus – erledigt werden können, auch dort erledigt werden.“

Attraktive Wohnformen für alt und jung schaffen

Für eine aufsehenerregende Aktion sorgte die niederösterreichische Gemeinde Rappottenstein, wo der Zuzug sehr zu wünschen übrig ließ: Die Gemeinde verschenkte kurzerhand Baugründe – mit Burgblick – an junge Familien. Gemeinden und Dorfzentren werden aufgewertet, wenn dort zukunftsorientierte Wohn- und Arbeitsformen ermöglicht werden. Dazu gehören etwa „Startwohnungen“, „generationenübergreifendes Wohnen“, „Senioren-WGs“ und natürlich das Home Office bzw. Coworking Spaces für in der Kreativwirtschaft tätige Personen. Auch Betreubares Wohnen wird zunehmend für Kommunen, Bauträger und gemeinnützige Genossenschaften attraktiv, weil in diesem Bereich Wohnbauförderung ein wesentliches Thema ist: Immer mehr Bundesländer verstehen die Zeichen der Zeit – der demografische Wandel ist eben schon allerorten schmerzlich spürbar, nicht nur am kinderlosen Spielplatz im „hinterletzten Kaff“. Betreubares Wohnen ist für Menschen mit leichtem Hilfs- und Betreuungsbedarf gedacht, die eine behindertengerecht gestaltete Mietwohnung wünschen und das Bedürfnis nach Gemeinschaft in einem stimmigen Umfeld abdecken möchten. Ein Ansprechpartner muss immer vor Ort sein, der die Bewohner berät, informiert und Kontakte herstellt. Individuell können Wahlleistungen gegen direkte Bezahlung in Anspruch genommen werden, etwa verschiedene ambulante Pflegeleistungen wie die Hauskrankenpflege oder eine mobile Betreuung, auch Hilfen im Haushalt und Mahlzeiten-Service sowie Besuchs- und Begleitdienste. Das Projekt „Betreutes Wohnen in Traisen“ (DTA – Duda, Testor. Architektur ZT GmbH) beispielsweise wurde im Jahr 2012 mit dem Niederösterreichischen Wohnbaupreis, Kategorie Sonderbauten ausgezeichnet. Mitten im Ortszentrum konnten hier 19 geförderte Wohneinheiten, ergänzt durch Gemeinschafts- und Kommunikationszonen, errichtet werden.

Bezirke abschaffen

Zwar wird in Österreich immer wieder über die Abschaffung des Föderalismus debattiert – Franz Schellhorn, Leiter der Denkfabrik Agenda Austria, setzt aber viel grundsätzlicher an: Vielleicht müsste man den Föderalismus überhaupt erst einmal einführen? Wiederholt lobte Schellhorn den Föderalismus der Schweizer. Der flächenmäßig nur halb so große Nachbarstaat ist mit 26 Kantonen, 148 Bezirken und 2.408 Gemeinden noch kleinteiliger organisiert als Österreich, aber dennoch um ein Drittel günstiger verwaltet. Und Österreich? Hat mit Stand 1. Mai 2015 neun Länder, 80 Bezirke, 15 Statutarstädte und rund 2.100 Kommunen. Das kantonale Schweizer Modell sieht vor, dass die föderalen Einheiten einen deutlich höheren Anteil ihrer Ausgaben über Steuern selbst eintreiben müssen. Will ein Bürgermeister etwa ein neues Hallenbad bauen, werden die jeweiligen Gemeindebürger zur Kasse gebeten. Schellhorn meint, dass das zu einem sorgsamen Umgang mit Steuergeld, schlanken Verwaltungen und umworbenen Bürgern führe. Dass die Gemeinden Projekte mit verschwindend geringen eigenen Mitteln bestreiten – oft nur mit 5 Prozent der Kosten –, sehen Kritiker als offene Einladung, das von außerhalb zufließende Geld mit beiden Händen auszugeben. Welche Ebenen könnte man hierzulande also einsparen? Schellhorn nennt hier zuvorderst die Bezirke. Als positives Beispiel wiederum führt er die österreichische Finanzverwaltung an: Seit dem Jahr 2000 wurde knapp ein Drittel der Beschäftigten eingespart, dennoch zählt sie zu den effizientesten der Welt.

Einnahmen – vom Zentralismus zum Föderalismus

Wird hierzulande über die Idee einer Steuerautonomie für die neun Bundesländer laut nachgedacht, kommt es immer wieder zu entsetzten Aufschreien. Experten sind sich aber weitestgehend einig, dass diese, einmal eingeführt, zwei große Linien punkto Steuerwettbewerb zur Folge hätte: Einerseits würde es im Gefolge einer Steuerautonomie der Bundesländer zu einem Wettbewerb der Abgabenhöhe kommen, die tendenziell „nach unten“ gehen würde; und andererseits wird angenommen, dass wirtschaftlich schwächere Länder vom Steuerwettbewerb profitieren. Simulationsrechnungen ergeben zudem, dass der Steuerwettbewerb Österreich ein mögliches Wachstum von bis zu 2 Prozent bringen könnte. Zu den prominenten Befürwortern einer föderalen Steuerautonomie zählt etwa Finanzminister Hans Jörg Schelling (ÖVP). Derzeit finanzieren sich die Länder ja großteils aus den Ertragsanteilen der vom Bund eingehobenen Steuern. Was aber könnte „verländert“ werden? Dazu ein Planspiel: Experten ziehen dafür die Lohn- und Einkommensteuer sowie die Körperschaftsteuer auf Unternehmensgewinne heran. Die Länder könnten beispielsweise einen gewissen Anteil (von etwa 7,3 Prozent ist die Rede) des Einkommens ihrer Bürgerinnen und Bürger einfordern, der „Steuer-Rest“ würde demnach beim Bund bleiben. Dafür könnte der Bund das Netz der komplizierten und kostspieligen Transferbeziehungen zwischen Bund und Ländern entflechten. Stichwort Reform des Finanzausgleichs: Die wirtschaftlich gefestigten Länder Salzburg und Wien, auch Tirol, Vorarlberg und Oberösterreich, müssten in diesem Modell einer Steuerautonomie der Bundesländer noch mehr Gelder an die finanziell schwächeren Bundesländer transferieren – sie sind freilich schon jetzt Nettozahler im Finanzausgleich. Dieses Modell einer Steuerautonomie der Länder könnte also durch eine erweiterte Spardisziplin seitens der Nettozahler-Bundesländer finanziert werden – Vorteile betreffend eines bundesweiten Wirtschaftswachstums dürfen aber angenommen werden.

Innenstadtprämie statt Zersiedeln

Keine Bautätigkeit auf der grünen Wiese – ungeregelte Zersiedelung außerhalb bebauter Ortsteile ist hier das Stichwort –, stattdessen sollten finanzielle Anreize geschaffen werden, um die Sanierung in den zentralen Lagen voranzutreiben. Beispiel: Waidhofen/Ybbs. Die Gemeinde nutzt Bestehendes und wertet alte Gebäude auf. Dazu gibt es einen moderierten Kommunikationsprozess zwischen Eigentümern, Nutzern und dem Innenstadtkoordinator. Ein eigener Gestaltungsbeirat wacht zudem über die Qualität der Bauprojekte. Und das „integrierte Stadtmarketing“ möchte die Bereiche Kultur, Tourismus, Wirtschaftsservice und Gewerbe zusammendenken und auch bestmöglich bewerben. Wenn eine Aufwertung der zentralen Lagen gefordert wird, ist der nächstlogische Schritt eine finanzielle Förderung für diese. Auch Gerlind Weber, sie lehrt am BOKU-Institut für Raumplanung, hat diesen Vorschlag einer „Innenstadtprämie“ wiederholt propagiert. Was noch Zukunftsmusik ist, lässt sich freilich politisch herbeiführen. So etwa wie in Salzburg. Die grüne Raumordnungsreferentin und Salzburger Landeshauptmann-Stellvertreterin Astrid Rössler hat sich mit ihrer raumplanerischen Tätigkeit mittlerweile sogar den Zorn vieler Bürgermeister zugezogen. Für Rössler steht fest, dass das Salzburger Raumordnungsgesetz von 2009 reformiert gehört. Kernpunkt der geplanten Reform ist, dass Bauten künftig nur noch unmittelbar angrenzend an das bestehende Ortsgebiet sowie innerhalb von 500 Metern von Bus und Bahn erlaubt sein sollen. Das geplante Salzburger Raumordnungsgesetz enthält dem Vernehmen nach auch das Vorhaben einer „Infrastrukturabgabe“ für gewidmetes, brachliegendes Bauland und eine zeitlich befristete Baulandwidmung: Wird in diesem Zeitfenster nicht gebaut, „verfällt“ der Grund wieder in – natürlich billigeres – Grünland. Kurzum: Die Menschen zieht es ins dörfliche bzw. kleinstädtische Zentrum, wenn dieses auch – finanziell! – aufgewertet wird.

best practice

Gerlind Weber, Professorin am BOKU-Institut für Raumplanung, propagiert einen „Leerstandsmanager“ oder „Leerstandslotsen“ für (schrumpfende) Gemeinden – das ist ein extra dafür ausgebildeter Gemeindebediensteter, der Kontakt zu den Eigentümern aufnimmt und erstberät, dabei aber stets – in „kniffligen Fragen“ – Rücksprache mit seinem Backoffice in der Gemeinde hält. Die Aufgaben, bei Eigentümern Vertrauen aufzubauen und in puncto Weiter- oder Nachnutzung von Gebäuden und Brachflächen beratend zur Seite zu stehen, werden heute in vielen österreichischen Städten oftmals tatsächlich dem Stadtmanagement zugeschlagen. Gegenwärtig gründen sich aber auch Initiativen aus der Privatwirtschaft, die quasi „zwischengeschaltete Relais“ zwischen der Gemeinde bzw. einer von dieser mit Leerstands-Agenden beauftragten Person und den Eigentümern sein möchten: Frischer Wind soll so „von außen“ kommen. Das kann dann so aussehen: Im oberösterreichischen Munderfing stellt die Gemeinde günstige Büroflächen für neue Betriebe zur Verfügung, auch schafft sie Betreuungsplätze für Kinder und eine Besonderheit für „Zuagroaste“: Diese werden von Munderfing einer „regionalen Schulung“ unterzogen. Lokale Themen werden auch in den „Munderfinger Wirtschaftsgesprächen“ erörtert. In der 3.000-Einwohner-Gemeinde gibt es auch ein „Bürgerbüro“: Jugendliche halten hier Computerkurse für Senioren, im Gegenzug bringen Senioren den Jugendlichen Fertigkeiten bei, etwa auch das Segeln. Das Bürgerbüro arbeitet eng mit dem Munderfinger Hilfswerk zusammen, das unter anderem mobile Altenfachbetreuung und Haus- und Heimservice anbietet. Munderfing erhielt die Auszeichnung „familienfreundliche Gemeinde“ vom Österreichischen Gemeindebund.

Nach Oben | zurück

Nach Oben | zurück

Nach Oben | zurück

Nach Oben | zurück